加大对非法集资犯罪的惩处力度(3)

加大对非法集资犯罪的惩处力度(法治头条)

制图:沈亦伶

核心阅读

近年来,金融犯罪手段不断翻新,出现了新的特点。在立法、执法、司法上及时予以回应,对于防范化解金融风险,维护金融秩序和人民群众财产安全有着重要意义。

前不久,“钱宝网”非法集资案的重要犯罪嫌疑人熊某被引渡回国。“钱宝网”案是近年来社会关注度很高的一起非法集资案,打着“交押金、看广告、做任务、赚外快”的幌子,以高额收益为诱饵,变相向社会公众非法集资,涉案金额超千亿元。

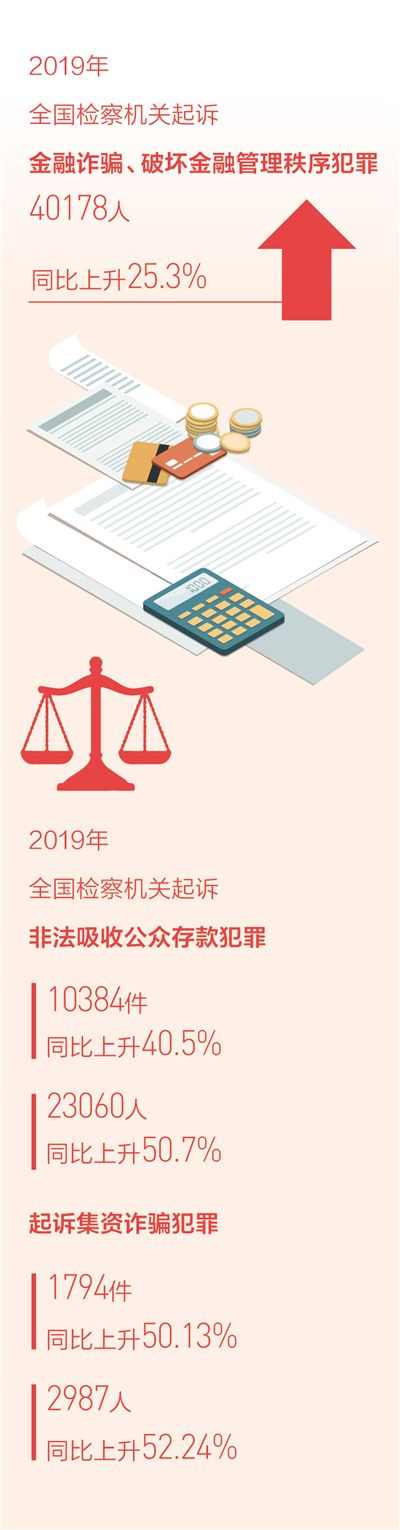

近年来,金融犯罪手段不断翻新,涉案金额大、波及人数多、覆盖区域广,严重扰乱经济金融秩序,极大侵害人民群众的财产安全。6月28日,十三届全国人大常委会第二十次会议审议了刑法修正案(十一)草案,拟将非法吸收公众存款罪的法定最高刑由十年有期徒刑提高到十五年,调整集资诈骗罪的刑罚结构,加大对非法集资犯罪的惩处力度。

非法集资改头换面

“新瓶旧酒”迷惑大众

“在我们受理的金融犯罪案件中,非法吸收公众存款罪是‘重灾区’。”北京市朝阳区人民检察院副检察长吴春妹介绍说,当前一些不法分子利用社会公众对金融创新认识不足,假借“虚拟货币”“互联网+”“供应链”“众筹”等概念,通过“新瓶装旧酒”来迷惑大众。

例如,朝阳区检察院在周某某等人非法吸收公众存款案中发现,涉案公司自称主营业务为“供应链”金融,并以此为噱头,采用打电话、开酒会等方式公开宣传,与投资者签订《供应链金融顾问服务协议》《供应链金融服务协议》。协议名称虽写着“供应链”,但实质仍是约定投资金额、投资期限、投资收益等内容。

而在另一起非法吸收公众存款案中,涉案公司宣传其持有的虚拟货币为国外某公司发行,并已取得第三方国际认可牌照,可用于投资,在指定地区购物、消费及提现,还可与美元、欧元等多币种兑换,投资者可通过在公司网站注册获得每日分红,也可通过推荐他人投资获取奖励。然而,一段时间后,该公司虚拟货币价格暴跌,且无法提现,用户损失惨重。

近年来,部分公司以非金融机构名称注册,经营范围也与金融活动无交集,但实际上却从事非法集资活动,增加了大众识别难度。一些涉案公司以“传媒”“广告”等名称注册,却与投资者签订投资合同并承诺高额返利,向不特定多数人非法吸收资金。

“投资理财、P2P网络借贷、私募股权投资基金等形式成为一些非法集资新的主要手段。”北京大学法学院教授王新表示,“对普通人来说,要识破手法不断翻新的非法集资,关键要抓住其许诺不合理的高回报这个特点,不因贪心落入非法集资的陷阱”。

犯罪手段不断翻新

办案数量明显上升

近年来,新型金融犯罪案件疑难复杂程度明显加大,呈现出犯罪手段不断翻新,隐蔽性和迷惑性增强;犯罪影响面广、办案难度大;犯罪手段呈网络化、专业化发展等特点。

重庆市人民检察院发布的《2019年惩治金融犯罪白皮书》表示,随着互联网金融蓬勃兴起,金融犯罪新形态也随之不断显现。