暗语背后的“特供”“专供”商品将无处遁形(2)

2020-11-02 15:22 法治日报浏览:次

北京大学法学院教授王锡锌认为,近年来,网购发展迅猛,但也出现了包括虚假宣传等在内的一些问题,急需加大网购方面消费者权益保护,明确网络平台负第一责任。

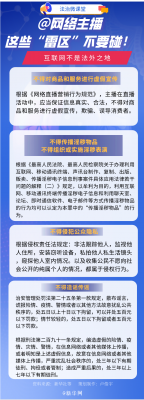

王锡锌建议,要加强企业自律、个人管理、商业自律等,强化网络购物秩序。根据我国近年来出台的电子商务法规定,电子商务平台经营者承担形式审查、协助监管以及对违法经营的查处和报告等责任和义务。网购不是“法外之地”,要加大消费者权益保护,规范市场秩序。

特供专供标识花样繁多

公众迷信标识蒙在鼓里

《法治日报》记者上网浏览某些电商平台发现,目前市场上出现的所谓“特供”“专供”产品呈现出以下特点:在标识内容上出现许多新花样,变相使用“特供”“专供”等拼音标识;鱼目混珠,明明是销售给普通消费者的、大批量供应的,却谎称是“特供”“专供”产品,少量供应。

而且,这些使用“特供”“专供”标识的主要商品有:饮料、白酒、啤酒、酱油、醋、月饼等。虽然有的商品没有标称“特供”“专供”字样,却以“国宴用油”“钓鱼台月饼”“国宴用醋”等词语促销,属于“打擦边球”的行为。

老百姓们如何看待这类“特供商品”呢?《法治日报》记者随机采访了一些在超市购物的消费者和网购消费者,发现一些消费者对于超市里销售的“特供”产品将信将疑;也有部分消费者对“特供”类产品情有独钟。

“你说这个连人民大会堂都用了,那我还有什么不放心呀!油反正是要买的,不如就买‘特供’的。”一位正在超市购物的消费者告诉《法治日报》记者。

反正是购买必需品,购买有“特供”标识的总比没有标识的强,大多数人都是抱着这种心理去的,对“标识”持迷信态度。

中国人民大学法学院教授刘俊海分析称,根据广告法相关规定,广告应当真实、合法,以健康的表现形式表达广告内容,符合社会主义精神文明建设和弘扬中华民族优秀传统文化的要求。广告不得使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象。

刘俊海提出,同时反不正当竞争法也规定,经营者不得利用广告或者其他方法,对商品的质量,制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。因此,“某某专供”“某某特供”等网络销售商品行为,都涉嫌网络虚假宣传行为,它与传统方式所要达到的目的是一样的,即通过贬低别人、抬高自己来引诱消费者购买其产品或服务。电子商务经营者应遵守自愿、平等、公平、诚实信用的基本原则,欺诈、不实广告、虚假宣传等网络不正当行为违背了这一基本原则。

开展交易广告日常监测

建立长效机制常态打击

中央民族大学法学院教授熊文钊认为,社会上一些不法商贩为牟取不当经济利益,滥用中央和国家机关“特供”“专供”等标识违法生产销售有关商品,甚至将这种乱象蔓延到了网络销售渠道,危害更大。这不但误导了消费者,还破坏了公平竞争环境,影响了中央和国家机关声誉,应该严厉予以打击。

发端于2017年的旨在打击治理网络各类违法行为的“网剑行动”,连续三年将“加大对网络虚假宣传、虚假违法广告打击力度”等问题,列为重点打击对象。

早在2016年12月,国务院办公厅函复原工商总局,同意建立网络市场监管部际联席会议制度。从2017年开始,联席会议成员单位每年联合开展网剑行动,加强协同联动,着力规范网络市场经营秩序。2020年7月,国务院办公厅函复同意调整完善网络市场监管联席会议制度。调整完善后的联席会议成员单位由市场监管总局、中央宣传部、工业和信息化部等14个单位组成,市场监管总局为牵头单位。2020网络市场监管专项行动(网剑行动)是联席会议制度调整完善后首次开展的专项行动。

(本网站所发布文章只作为信息传播使用,不代表本网观点)