“养生”“义诊”骗局多 警惕老年人身边的消费陷阱

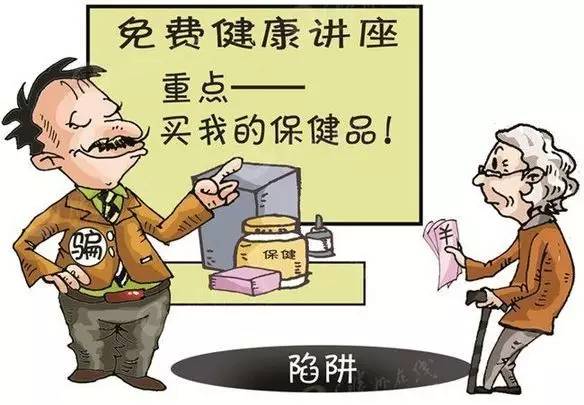

1、免费义诊实为推销产品

老年消费者常被忽悠消费的是,参加一些义诊体验然后“被消费”。在小区里,周末、节假日一到,便有各种名堂的义诊活动,称可以免费测血糖、血压,有些还有为老年人准备按摩头、腿等治疗仪。不过,老年人在体验过程中,便被忽悠购买各种产品了。

此类“免费义诊”,推销人员就在检查过程中逐步把老年人往“身体状况存在严重问题”的结论上引导,促使老年消费者买回一堆对自己毫无用处的产品。老年人不要轻信打着“免费”牌子的活动,谨防被骗。

2、健康课堂打亲情牌消费

在“健康知识讲座”上,一些销售人员大打亲情牌,在与老年人“亲切”的交谈中记下了老人的电话与家庭住址,隔三岔五地与老人通话,有的还上门走访,最后“顺便”推销了产品。

不轻信他人,远离爱套近乎的可疑人员,当自己的权益受到侵害时,要及时投诉或举报。

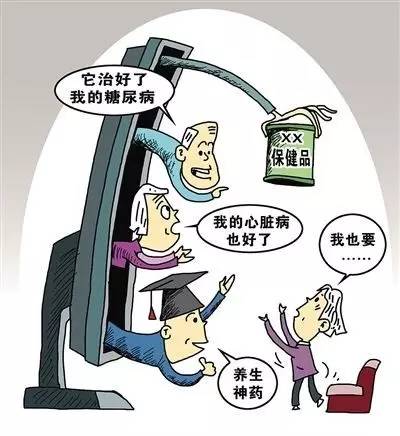

3、轻信广告保健品当药品

高先生在家门前的中医药小报上,看到有一种药对三高、脑病、前列腺增生、失眠等10多种老年病都有疗效。见有如此好的“神药”,他电话订购了3000元。药到手才发现其实只是保健品。

提醒老年人不要相信广告里的绝对性用语,有病应到大医院治疗。

4、贪图礼品不料陷入更深

83岁的唐大爷,被人请到一家酒店听养生课,在购买了3180元蜂胶产品后,免费获赠了价值9760元的多功能健康床垫一张。可他睡了一段时间后,才发现这个床垫并不具备所谓的功能,也就相当于一张普通床垫,才恍然大悟原来是受骗上当了。后经工商查处,健康床垫是“三无”商品。

这是针对老年人贪图所谓高价礼品的典型行骗手法。老年人应该警惕这类商家,不要被其虚标了高价的赠品诱骗造成经济损失。

5、以为便宜其实买到陋嘢货

王阿姨在路边看到一卖电炒锅的摊贩,自称是某品牌电炒锅的厂家推销员。他所卖的电炒锅每个只要80元,比商场便宜近百元,而且保证“三包”。王阿姨买了一个,但仅用了3次锅就坏了。

老年人在消费中遇到的问题主要有购买到的商品质量不合格;商品售后服务不到位,退换货难,最后是店家人走楼空。提醒老年人不要轻易相信路边的摊点。

6、利用托儿吹嘘商品行骗

68岁的秦大伯到市场买菜,在市场边看到有好多人在抢购皮衣。旁边一名阿姨与秦大伯搭话,说皮衣是在以出厂价销售。秦大伯一听觉得便宜,当即花了300多元给儿子买了一件。回到家拿给儿子一看,才知道皮衣其实是人造革。

骗子常会制造“争先恐后、购买者众”的假象,给老年人造成一种“不买就没了”的错觉。如果相信托儿的话,上当受骗没商量。

7、迷信“专家”治病被忽悠

刘女士患有毛细血管静脉曲张10余年。一天,她在某电视养生节目中看到介绍称,用某厂家的中药泡脚能治好她的疾病。刘女士付了950元买了泡脚的中药。然而,刘女士泡了脚后不仅没治好病,反而两腿红肿、麻木,后来不得不住进了医院。她为此联系了节目组和厂家,均没有得到解决。

老年人对健康问题特别关心,为了迎合他们的这种特殊心理,就有人想方设法利用所谓的专家讲座推出各种药品。其实,这些所谓的专家并不是真正的医学专家。老年人不要过于轻信资质未得到证实的“专家”,应用科学的态度对待健康和疾病。

购买保健品宜“三看”

不能混淆保健食品和普通食品的差别,保健食品具有专门的标识和批准文号。一是要认准“蓝帽子”标识。二是普通食品许可证标识为QS标志,2018年10月后将由“SC”编号取代,而保健食品批号为“国食健字”、“卫食健字、卫食健进字、卫食进健字”等。三是保健品的全部信息可以从CFDA官方网站上查询。

保健品能治病是误区

保健品能治疗甚至治愈疾病是错误的观点。专家指出对一些慢性疾病,可以在医生的诊断建议下,选择适当保健食品进行辅助治疗,但如果以保健品代替药物治疗,是不可取的。

一些老年人热衷买保健品,希望通过这些保健品延年益寿,其实是不明智的。调查显示,长寿老人的日常生活和饮食起居是多样化的,但他们有着共同的特点:心态平和;起居有规律,睡眠质量好;饮食有节,不挑食;喜欢劳动,闲不住等。所有长寿老人都认为心态好是健康长寿最重要的因素。(责编:李凤伟)