流云舒卷 手帖墨迹忆南朝风流

2017-09-04 09:46中国法务网浏览:次

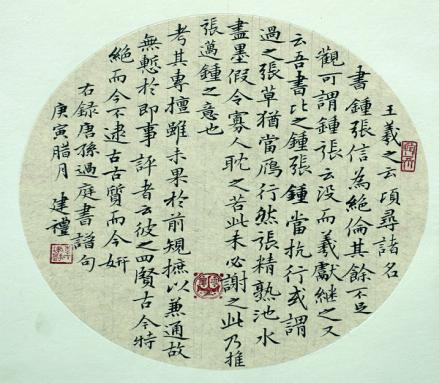

本网讯:手帖,缘自魏晋,指文人间手写的短笺。既为书信,当自隐秘、率性。较之一般古文,也不讲结构、章法,乃至词句,倒显直接明了。

从手帖中能窥见南朝人的遥远故事以及一个时代的人文精神,所以手帖不只是书法,还是洞澈、明净的小品。

手帖大多是些不经修饰的生活事。如《平复帖》,共84字,草隶书,笔意婉转,风格质朴,叹友人彦先壮年患疾,恐难痊愈,所幸有子承伴,感慨人生无常之憾。本帖原创曾受争议,目下公认为陆机。陆机乃东吴丞相陆逊之孙,于一次兵败中,遭到小人报复,被株连三族,留下了凄惨悲壮的“华亭鹤唳,岂可复闻乎”。文与字皆能映射创作者的心声,这封手贴把死亡的沉寂与燃烧的热烫火焰一起写进了书法。

五胡乱华,一个政权迭起的年代。王羲之的《姨母帖》说:“顷遘姨母哀,哀痛摧剥胜。”活现一个家族在战乱中对生命幻灭无常的痛哀,正同王徽之的《新月帖》所讲的那个在新年里无所依从而死去的女子。《丧乱帖》讲北方家乡祖坟被刨挖,王羲之直抒胸臆:“痛贯心肝,痛当奈何,奈何!”“痛”与“奈何”是他手帖中用得最频繁的字。其次是“力不次”,常用在结尾处,意为因疲倦、无力,不想再说。

五胡乱华,一个气韵天成的年代。一批批人物通过自我觉醒,创造了人性的辉煌与璀璨的文化。记起曾有人如此评论那些有个性的、夸张的生命体:“当生命的长度不能再增加时,不妨试着去拓展生命的宽度。”

《十七帖》是王羲之的草书代表作,长一丈二尺,一百零七行,九百四十三字。这也是一部汇帖,共二十八帖,以第一帖开头的“十七”二字而得名。

《永和九年》,东晋殷浩以蛰居墓地十年研究学问及“我与我,周旋久。宁做我”而闻名于当世。但后来决定入仕做官,并于永和九年约王羲之共事,王羲之写《王羲之报殷浩书》婉拒,“宇宙虽广,自容何所”。只可惜殷浩并没有听进去,结果领军失败,落入政治陷阱,永世不得翻身。反观王羲之,在这一年写下了长留于世的《兰亭序》。

南朝已远逝,唯手帖传世。每一幅字不多,反复练习,反复吟读。不光为纪念南朝岁月,更为纪念乱世中一个个活出自我的人物。他们身处折辱、苦难的困境中,依旧能够“仰观宇宙之大”,看流云舒卷。手帖墨迹斑斑,古朴沉香,是美的永恒见证。(责编:李凤伟)

手帖因书法之绝而传承,作临摹用却是后事了。唐太宗痴醉于南朝手帖,不惜倾朝堂之力搜寻,因写于绢纸的字不易保存,恐年久损坏,便命当时的书法名家临摹。摹,轮廓逼真,却极难传达笔势与韵味;临,忠于原帖笔意,却会带入临者自己的风格。无论摹还是临,都会影响手帖的特质。

从手帖中能窥见南朝人的遥远故事以及一个时代的人文精神,所以手帖不只是书法,还是洞澈、明净的小品。

手帖大多是些不经修饰的生活事。如《平复帖》,共84字,草隶书,笔意婉转,风格质朴,叹友人彦先壮年患疾,恐难痊愈,所幸有子承伴,感慨人生无常之憾。本帖原创曾受争议,目下公认为陆机。陆机乃东吴丞相陆逊之孙,于一次兵败中,遭到小人报复,被株连三族,留下了凄惨悲壮的“华亭鹤唳,岂可复闻乎”。文与字皆能映射创作者的心声,这封手贴把死亡的沉寂与燃烧的热烫火焰一起写进了书法。

五胡乱华,一个政权迭起的年代。王羲之的《姨母帖》说:“顷遘姨母哀,哀痛摧剥胜。”活现一个家族在战乱中对生命幻灭无常的痛哀,正同王徽之的《新月帖》所讲的那个在新年里无所依从而死去的女子。《丧乱帖》讲北方家乡祖坟被刨挖,王羲之直抒胸臆:“痛贯心肝,痛当奈何,奈何!”“痛”与“奈何”是他手帖中用得最频繁的字。其次是“力不次”,常用在结尾处,意为因疲倦、无力,不想再说。

五胡乱华,一个气韵天成的年代。一批批人物通过自我觉醒,创造了人性的辉煌与璀璨的文化。记起曾有人如此评论那些有个性的、夸张的生命体:“当生命的长度不能再增加时,不妨试着去拓展生命的宽度。”

《十七帖》是王羲之的草书代表作,长一丈二尺,一百零七行,九百四十三字。这也是一部汇帖,共二十八帖,以第一帖开头的“十七”二字而得名。

《永和九年》,东晋殷浩以蛰居墓地十年研究学问及“我与我,周旋久。宁做我”而闻名于当世。但后来决定入仕做官,并于永和九年约王羲之共事,王羲之写《王羲之报殷浩书》婉拒,“宇宙虽广,自容何所”。只可惜殷浩并没有听进去,结果领军失败,落入政治陷阱,永世不得翻身。反观王羲之,在这一年写下了长留于世的《兰亭序》。

南朝已远逝,唯手帖传世。每一幅字不多,反复练习,反复吟读。不光为纪念南朝岁月,更为纪念乱世中一个个活出自我的人物。他们身处折辱、苦难的困境中,依旧能够“仰观宇宙之大”,看流云舒卷。手帖墨迹斑斑,古朴沉香,是美的永恒见证。(责编:李凤伟)