支付难、看病难、孤独感加剧——谁帮老人迈过"数字鸿沟"?(2)

2020-09-21 20:22人民日报海外版浏览:次

无法适应移动互联网时代的老年人,不仅面临着诸多不便,而且“数字鸿沟”还把部分老年人的精神世界与中青年群体隔绝开。

下午3点多,北京市朝阳区南三里屯路白家庄小学,门口站满等待孩子的人群。其中一位老人引起记者的注意:他蹲坐在马路边看着来来往往的车辆和行人,小孙子拿着手机站在旁边,专注地在屏幕上划来划去,两人沉默不语。

“大爷,接上孩子怎么还不回家?”

“还有一个呢!”

看着旁边头也不抬的小孙子,老人家渐渐打开了话匣子,向记者道出自己的无奈。平时做饭、往返学校接送,他跟孙子在一起的时间不少,可说话却不多。一放学孙子就拿出手机,不知道在鼓捣什么,儿子也不例外,回家很少和他聊天。“忙碌了一天,本想和孩子们说说话,但他们回来总是对着手机。”

他自己也想学,对小小屏幕下隐藏的巨大世界充满好奇,可已有些力不从心了,只学会些简单操作,碰到手机支付、共享单车这类流程稍微复杂一点的,就只能干瞪眼。

相关人士认为,在移动互联网社会中,缺乏话语权和学习能力的老人成为了某种意义上的弱势群体。即使在家庭中,也隐约有被边缘化的危险。陆杰华指出,移动互联网的发达在一定程度上导致社会交往模式发生改变,面对面交往频率减少,这会对老年人精神上带来一些负面影响。

儿女常劝67岁的汪月梅,天热的时候别总往菜场跑,手机下单就行了。可她却说:“有时候真挺孤独,出门逛逛超市和菜场、排排队也是一种消遣,有时候碰上老熟人,一起聊聊天,其实挺好啊!”

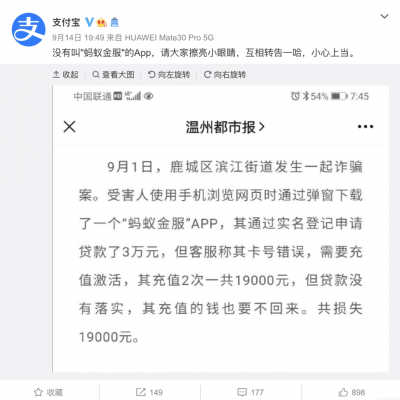

即便顺利搭上移动互联网时代快车,空余时间多、辨识能力弱、网络安全知识不足的老年人也容易成为互联网诈骗对象,尤其对具有独立经济能力的老人而言,遭受互联网诈骗的后果更为严重。

多向发力跨越鸿沟

不过,也有很多老年人拥抱智能手机,在移动互联网的世界如鱼得水。在B站上拥有超37万粉丝的江敏慈老人、抖音上短短15秒视频就有260万点赞与近10万评论的“时尚奶奶团”,还有更多熟练使用语音聊天、移动支付的老年人在手机屏的“视”界中玩得不亦乐乎。

“爷爷奶奶,我考了100分,老师又表扬我了!”手机屏幕传来小孙子稚嫩的脸庞和兴奋的话语。“好,继续努力!”卢老汉两口子开心地笑了。孙子从小跟着他俩生活,感情十分深厚。6岁起,小孙子离开河北平山农村老家,跟着父母到城里上学了。祖孙之间没法经常见面,儿子就给家里装宽带,买智能手机,帮着注册微信,教着怎么加好友、发语音、视频聊天……现在,一到孙子放学,老两口就拿起手机,等着和孩子连线。

作为“国民级”应用,截至2018年9月,微信55岁至70岁用户已达到6100万。“想孩子了,就发个微信,等他有空了就会回我,打电话怕打扰他工作。”年迈的父母正努力跟上年轻人的思维方式和行为习惯,拥抱新的社交方式。

不过,这不是一件容易的事。南京师范大学发展教育心理研究所所长谭顶良表示,除了公共服务给予老年人照顾之外,家庭中的代际支持和“文化反哺”也极为重要。对年轻人来说再简便的操作,在老年人眼里或许会是一座高山。要让父母融入移动互联网时代,除了买“硬核”产品,更要有足够的耐心。

近日,浙江杭州一个姑娘,为了教会外婆使用微信,制作了一份“微信”使用说明书。说明书字迹工整,内容详细,图文并茂,家里没人的时候,外婆也能自己操作。

前两年,小周也帮着注册账号,教母亲学会了使用支付宝,母亲现在常常只拿个手机和购物袋就出门了。老年人常用的手机软件,易用性也在不断提升。如支付宝推出“关怀版”小程序,集合扫码、付款、缴水电费、挂号问诊等老年用户最常用的功能,字体醒目,使用方便。

(本网站所发布文章只作为信息传播使用,不代表本网观点)

法务网咨询平台(长按图片识别小程序)