"职业差评师"是啥? 网络差评的"红"与"黑"(2)

2021-04-19 15:14工人日报浏览:次

重庆江北区人民法院审理认为,郝某在用餐后的次日确实发生急性呕吐腹泻症状并就医治疗,而且向市场监管部门进行了投诉举报,可见其评论具有事实依据,亦符合不具备医学专业知识的普通公众认知,不存在故意捏造或虚构事实。于是,驳回江北区某餐饮服务部的诉讼请求。判决后,双方均未上诉。

重庆江北区人民法院法官认为,消费者在网络平台上对经营者发表反映其主观真实感受的负面评价,若不存在虚构事实、诽谤、诋毁等不良动机和目的,不构成对经营者的名誉侵权。

平台应用技术手段保障合法权益

莫远明认为,商家在面对“职业差评师”的敲诈时,应该鼓起勇气,敢于同其作斗争,在一定程度上也会缓解自身遭遇的维权困境,遏制恶意差评现象。他表示,随着大数据、人工智能等技术逐渐成熟,相关平台应该逐渐提高识别差评的精准度。纵然“职业差评师”会通过“买账号”“游击战”等方式逃避监管,但是平台还是可以主动作为,根据商家提供的信息,从普通消费者中甄别出“职业差评师”,进而从源头上掐断恶意差评。

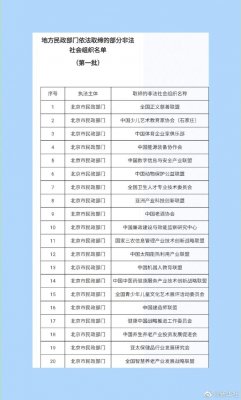

莫远明呼吁有关部门健全“职业差评师”治理的相关法律法规,强化监管措施,畅通网络举报通道。对“职业差评师”涉嫌扰乱公司正常经营秩序,或者进行污蔑造谣的,公安机关和市场监管部门应当加大打击力度。

关于保障消费者的“差评权”问题,相关专家表示,经营者选择在网络平台上经营其店铺即视为其同意接受该平台设置的消费者评价机制,消费者有权使用评价机制对店铺的服务或环境给予真实的评价,对此经营者应当给予必要的宽容。对于平台来讲,应建立制度性的保护措施,通过技术手段在订单完成后,对消费者信息进行隐藏,并设立“匿名评价”选项,由消费者本人选择评价公开的方式。(李国)(责任编辑:刘晓方)

(本网站所发布文章只作为信息传播使用,不代表本网观点)

法务网咨询平台(长按图片识别小程序)